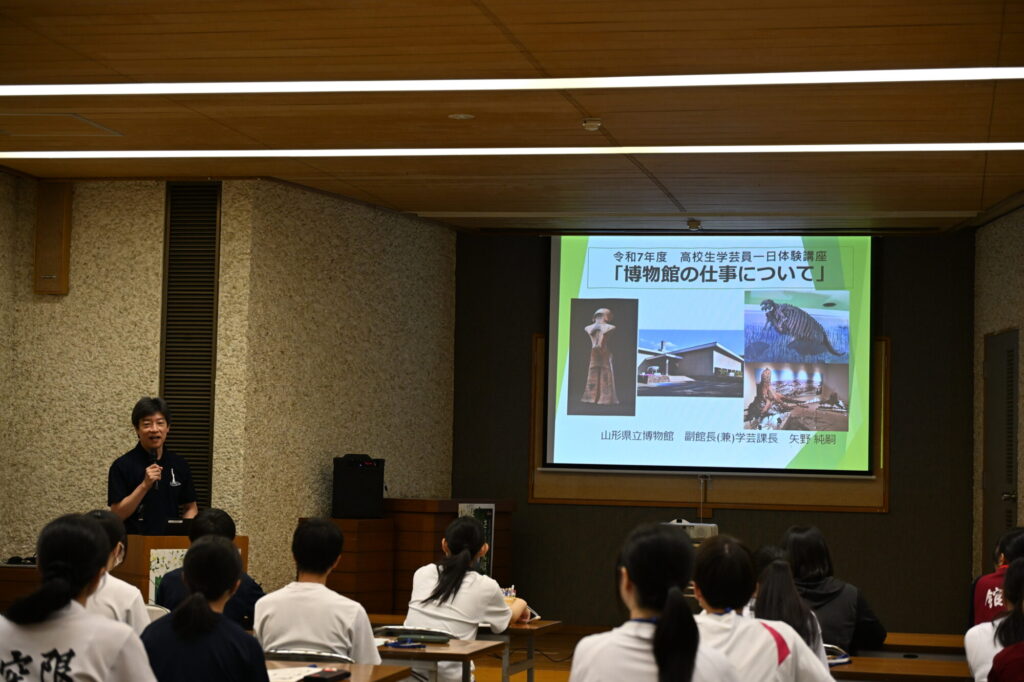

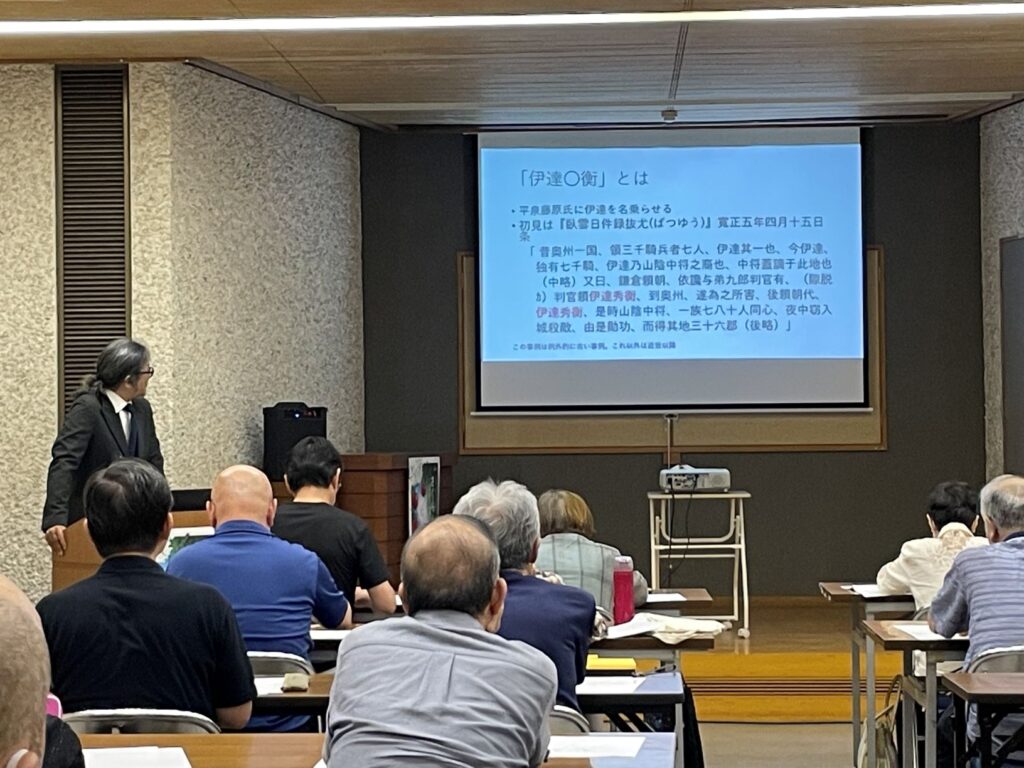

博物館では、館長や当館職員、大学の先生などを講師としてお招きし、各専門分野でのご研究をご紹介いただく「博物館講座」を実施しております。中でも、東北大学東北アジア研究センター上廣歴史資料学研究部門とは連携事業の一環として、2013年度から毎年講師を派遣していただき、最新の研究成果をもとに山形県の地域史を題材としたご講演をいただいています。

1月17日(土)の第6回博物館講座では、東北大学東北アジア研究センター助教の寺内由佳先生をお招きし、「江戸時代の衣生活と古着流通―上方・江戸から山形へ―」という演題でご講演いただきました。寺内先生のご専門は日本近世史であり、北関東から南東北を主なフィールドとして資料調査を行い、商品流通に関する研究に取り組まれています。

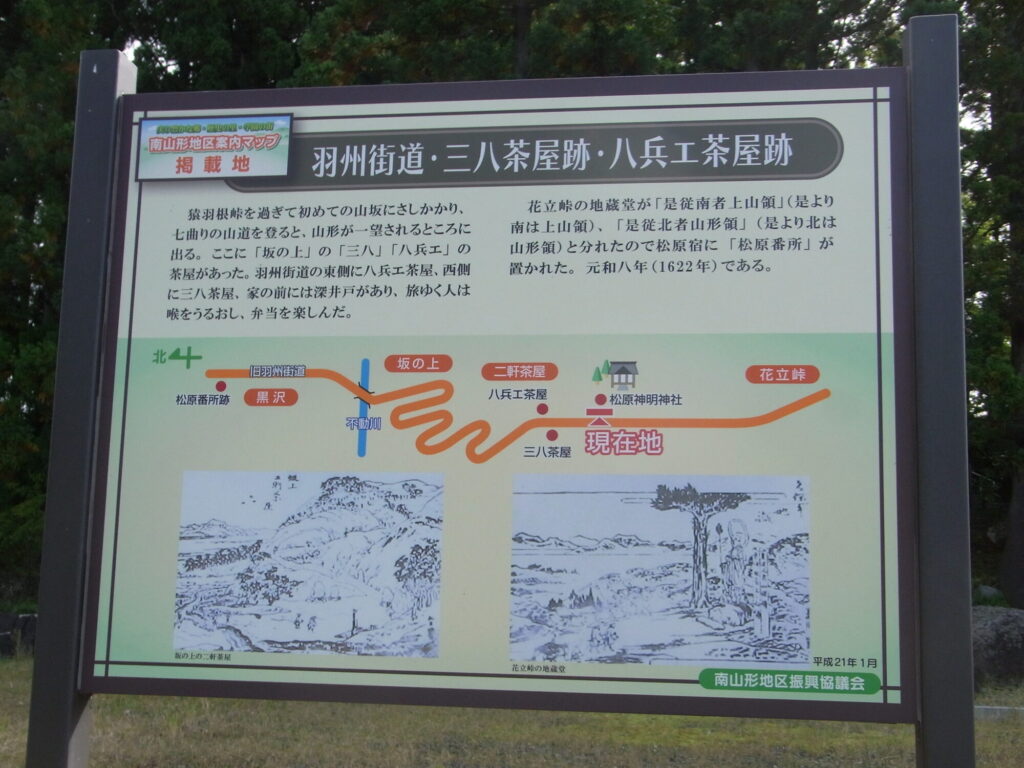

今回は江戸時代の古文書をもとに、どのように古着が山形へ流通していたのかについてお話いただきました。先生のご講演によれば、新品の着物(とくに絹織物の服)は高額であったため、庶民の多くは古着を着用することが一般的でした。とくに、冷涼な奥州・羽州では保温・保湿に優れた木綿織物の需要が高く、播磨や大阪から山形に古着が運ばれていました。当時は舟を使った物流が発達していたこともあり、古着をはじめとする多様な生活用品を積んだ舟が酒田港に入港していました。そこから山形の商人を経由して、羽州各地へと古着が流通していたのです。

当館が所蔵する二藤部家文書の「為積登申運賃目録(記:1712年)」、福島治助家文書の「古着屋免許鑑札(記:1882年)」と「京阪仕入帳(1884年)」を読み解くと、江戸時代だけではなく、明治期にもなお、古着の需要が高いことが伺われます。ご講演を通じて、当時の人たちがどのように寒い山形の冬を乗り越えていたのか、雪国を生きる工夫を感じられました。

参加者からは「想像する以上に流通や文化の行きかいが盛んだったのだと改めて知ることができた」「江戸から明治の古着の流通・構造・経路がよく分かった」などといった感想が聞かれました。

今年度は全六回の博物館講座を開催できました。参加いただいた皆様ありがとうございました。

また、来年度も充実した博物館講座を計画しております。4月以降に、講座概要等をホームページに掲載しますので、奮ってご参加ください。

-1024x945.jpg)