学芸課 K.A

本県で暮らす私たちにとって、日常の通勤、買い物やレジャーなどの移動手段として車は欠かせない相棒です。しかも、できるだけスムーズに短時間で目的地に着きたいというのは、共通の願望ではないでしょうか。私も「○○バイパス新規開通」とか「□□高速道路△△区間開通」などのニュースは大歓迎ですし、できるだけ早く試してみようとワクワクします。そして実際に利用してみると、新設の橋や切り通し・トンネルに工事の苦労を思い、高いところから見下ろす街並みなど初めて目にする景色に新鮮な感動を覚えたりします。また、過去に訪れた時と比べて大幅に短縮された目的地までの所要時間に、自分の時間感覚をリセットすることも楽しみの一つです。

これとは逆に車社会の現代からさかのぼって、歩き中心の時代を体験する機会がありましたので紹介します。山形市近辺に土地勘のある方は、山形市中心部から南隣の上山市に向かうことを想定してみてください。車利用の場合「安全策で幹線道路を行った方がいいかな」「このタイミングだとあそこの道を抜けた方が混まないかな」などといくつかのルートの選択肢が浮かぶと思います。しかし、それらの選択肢には全く入らないルートが、江戸時代には参勤交代の大名も利用する幹線として重要な役割を果たしていたのです。

それは「黒沢峠」です。去る10月5日(日)に実施された県立博物館友の会の「現地で学ぶ講座-羽州街道・黒沢峠探訪-」で実際に歩くことができました。旧羽州街道を山形城下から南へ向かうと南館、吉原、坂巻、片谷地、松原を経て黒沢に至ります。現在車で黒沢地区を経て上山方面へ向かう際に利用される道路は、明治になってから開かれたもので、旧羽州街道は黒沢地区の南端(通称:黒沢デリバリ)から西に折れて黒沢峠を登り、近年開発された「みはらしの丘」地区の南東部を通って、久保手の地蔵堂で上山領に入るというルートだったのです。

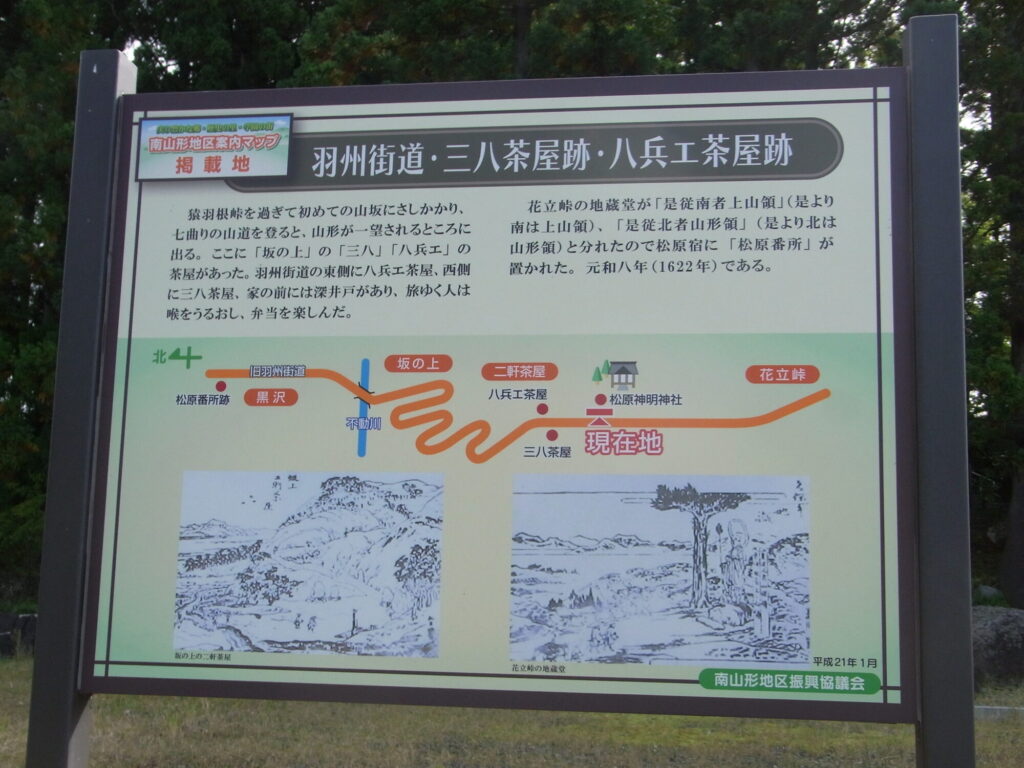

峠の入り口右奥に、上山市金瓶地区出身の齋藤茂吉も眼病平癒の祈願のために詣でた「松原不動尊」、鳥居をくぐり坂道を登ると地区民の信仰を集める「福田神社」があります。それぞれにお参りし、さらに木立の中の坂道をいくつかのカーブを曲がって登ると開けた「坂の上」という所に出ます。街道をはさんで二軒茶屋跡(三八茶屋と八兵衛茶屋、現在は井戸跡のみ)と、その東方の高みに「神明神社」があります。旅人にとっては、休憩してのどをうるおすとともに山形領を振り返り別れを告げ、その先の長旅の無事を祈る節目の場所でもあったのです。

現在は、峠の上を県道山形上山線(西回りバイパス)がまたいで多くの車が往来し、東側の眼下を山形新幹線が走り抜けるという状況です。しかし、実際に歩いてみると車とも新幹線とも違う人間の脚による時間の流れを感じることができました。2時間ほどの行程でしたが、久しぶりに歩きによる時間感覚を取り戻したような体験でした。