博物館では、大学の教授をはじめとする専門家を講師としてお招きし、それぞれの研究分野について紹介する「博物館講座」を実施しています。

12月13日(土)の第5回博物館講座では、当館の舟山和彥館長が「ふるさとまるごと博物館~高畠町編~」をテーマに講演しました。今回の講座には28名の方が参加され、メモを取りながら、また時折笑みを交えつつ、熱心に耳を傾けていました。

舟山館長は高畠町の出身で、公民科教員として長年にわたり高校教育に携わってきました。町内の高校では、地域フィールドワークを取り入れた授業を何度も実践し、地域に根ざした教育を行ってきた方です。

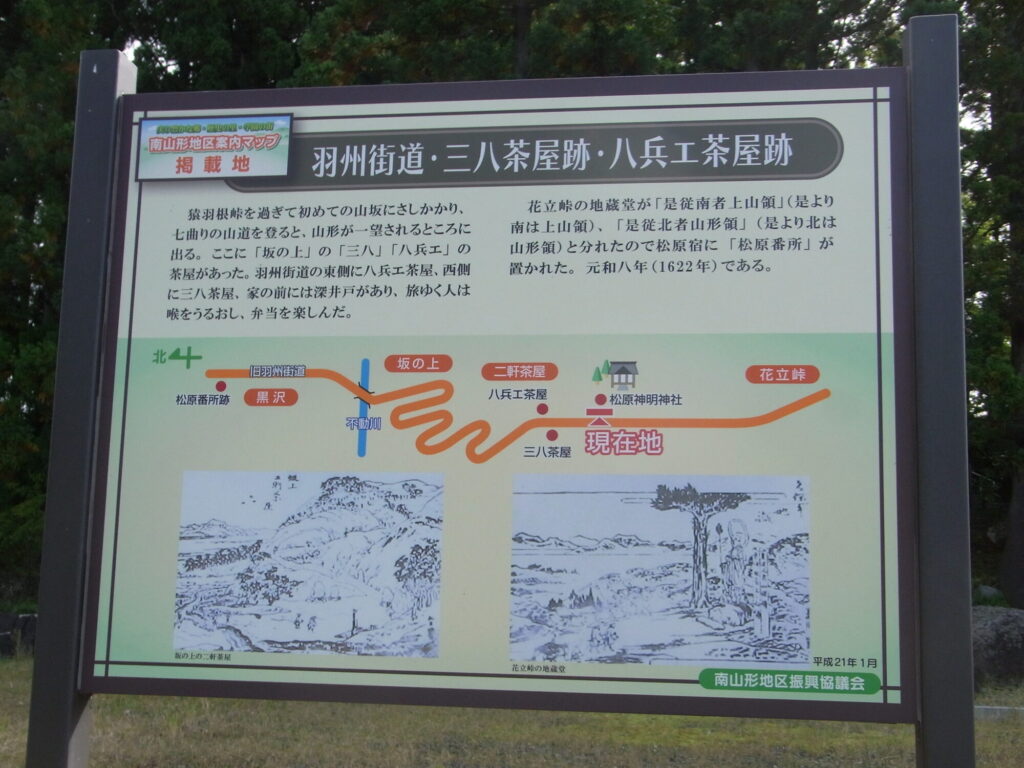

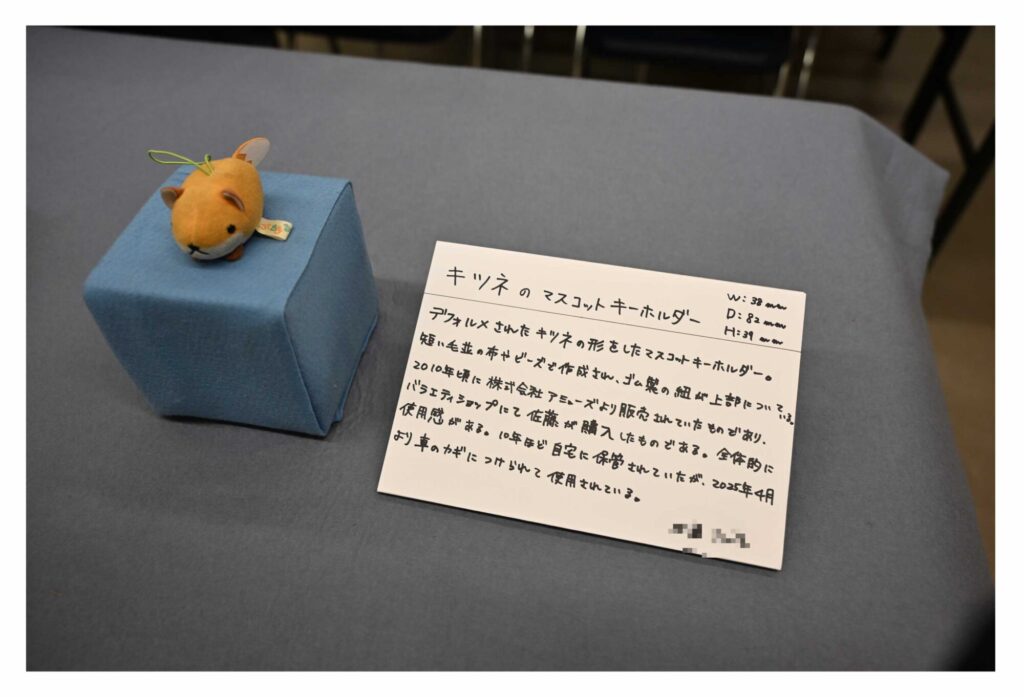

今回の講演では、「フィールドミュージアム」という視点から、地元・高畠町を一つの博物館として捉え、その歴史や文化の魅力について話をしました。当館の7部門になぞらえ、「考古・歴史・民俗・動物・地学・植物・教育」の順に、高畠町の多彩な魅力を丁寧に解説していました。講演では、館長自らが実際に現地を訪れて撮影した写真を用いながら、各資料の見どころや注目すべきポイントを紹介。さらに、専門家や地域住民、ボランティアの方々から聞き取ったエピソードにも触れ、地域の人々とコミュニケーションを取りながら情報を集めることの大切さを強調していました。

また、講座の最後には、グローバリゼーションが進む現代社会において、方言や地域固有の文化が失われつつある現状に触れ、「自分たちが暮らす地域を深く知ってことが、次世代への文化継承につながる」と力強く語りました。

講演後には、参加者から次のような感想が寄せられました。「5年ほど高畠町に住んでいたので、とても懐かしく拝聴しました。町役場が新しくなったことなど、知らないことも多く、また高畠町を訪れたくなりました。」「舟山節を20年ぶりに聞きましたが、当時と変わらずお元気で、とても元気づけられました。(舟山館長の教え子)」

参加者にとって知的好奇心と愛郷心を刺激される、非常に充実した講演会となりました。

次回は年明け1月17日(土)、東北大学東北アジア研究センターの寺内由佳先生による第6回博物館講座「江戸時代の衣生活と古着流通―上方・江戸から山形へ―」を開催します。詳細はホームページでお知らせしていますので、ぜひご参加ください。