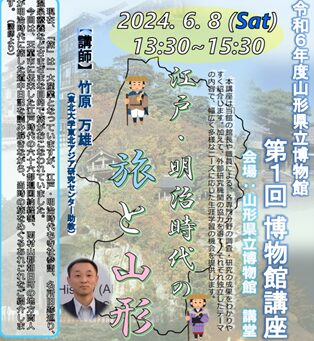

博物館では、館長や当館職員、大学の先生などを講師としてお招きし、それぞれの専門分野で研究されていることを紹介していただく「博物館講座」を実施しております。

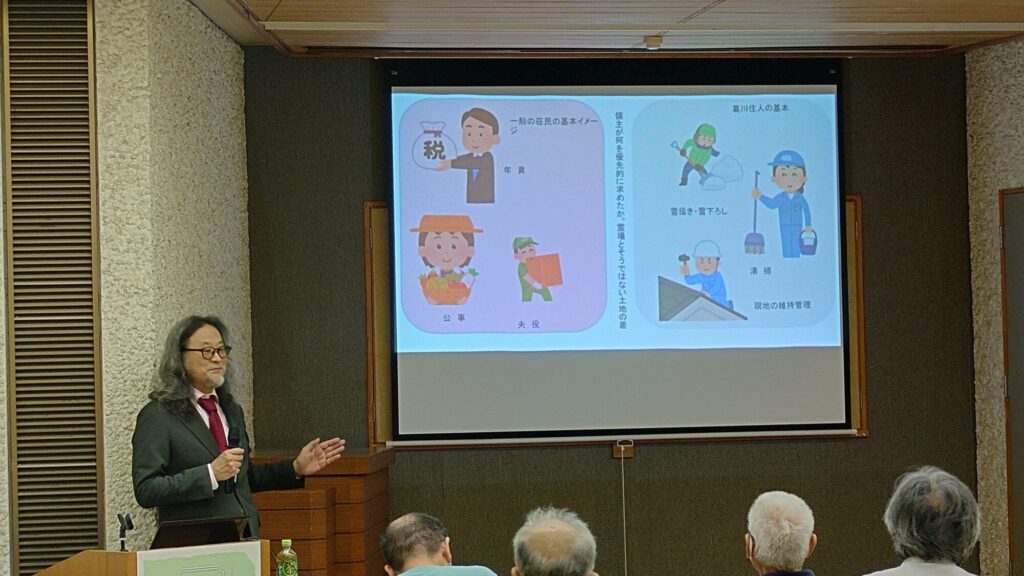

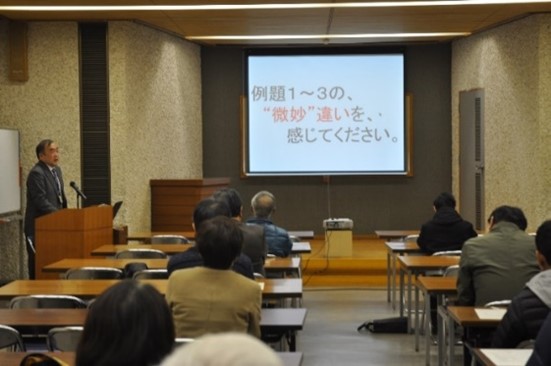

7月20日(土)は東北芸術工科大学から岡陽一郎(おかよういちろう)先生を講師にお招きし、第2回博物館講座が開かれました。県内外から多くの方にご参加いただきました。

講座の演題は「聖地・霊場のはじまり-地域社会との関わり」。岡先生は以前、岩手県で一関市で調査研究されており、その経験をもとに中尊寺や骨寺村(ほねでらむら)といった中世寺院や集落などから、地域社会と宗教施設との関わりについてお話しいただきました。

今ではパワースポットともいわれることもある霊場や聖地は「この世のものとは思えない」美しい光景や変わった地形(山や洞窟等)にあるとされます。こうした聖地はその周辺にある集落が維持管理することで聖地として機能するというお話でした。また、集落周辺の境界にある原生林などは、中世社会においては魔境であり、すぐれた宗教者でなければ立ち入ることも、人の手で開発することもできず、開発されることで聖地・霊場となっていったとのことでした。

中世社会における宗教観と、修練の場としての聖地・霊場を維持するというお話は、今までの考え方と違った視点から見ることができ、大変興味深いお話でした。

アンケートでは「大変興味深く拝聴しました」「岡先生の分かりやすい説明のおかげで自分にも理解することができました」と好評でした。今後も専門家による研究成果を知ってもらう貴重な機会として機会として講座を開催したいと思っています。

次回、第2回博物館講座は9月14日(土)、同じく東北芸術工科大学の松田俊介先生を講師に迎えて開催します。詳しくは近日ホームページ上でお知らせしますのでぜひご参加ください。