※第3展示室の常設展示は特別展等の開催による会場使用の都合上、観覧できない場合がございます。

特に本展示の観覧をご希望の際には事前にご確認の上、ご来館いただきますよう、お願い致します。

街かどの風俗

明治時代になると、欧米の文化が急速にとりいれられ、1898(明治31)年、米沢に初めて電灯がつき、1905(明治38)年、奥羽本線が開通しました。 1916(大正5)年には、バロック風の県庁が落成し、街には活動写真館、カフェーなどの大衆娯楽場もできました。 昭和になると、不況、凶作、戦争によって、生活はしだいに困難になっていきました。 「文明開化とくらし」「大正のくらし」「昭和のくらし」の三時代に区切り、山形市七日町の風景や明治時代の電話、大正時代のラジオなどを展示しています。

山形の郷土玩具

山形には、くらしや行事のなかから生まれた郷土玩具が多数あります。

相良人形やこけしなどを展示しています。

雪と山形

全国でも有数の多雪地帯で、山間部では半年近くも雪に閉ざされる山形の現状を紹介するとともに、そのなかでも知恵をだしあいながら雪と闘い、おおらかに豊かに生きてきた人々のくらしの足跡を示しています。

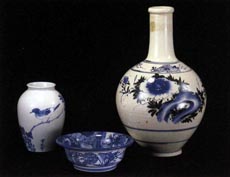

山形のやきもの

山形県内の窯場は、江戸時代の後期に約20か所余りにおよんだといわれております。

明治時代の後半になると、交通網が発達し、県外からのやきものが大量に流入したことなどから、窯場は急速に衰えていきました。

文化年間(1804~1818)ごろから焼かれていた平清水焼などを展示しています。